Queste lettere [da I a VIII, sono tratte dal Nuovo Politecnico 99 – Einaudi 1977 – 26 febbraio 1977, verranno pubblicate sul sito iskrae a scadenza bigiornaliera – ndr] di Enrico Berlinguer ad alcuni dirigenti della nuova sinistra italiana propongono alla riflessione pubblica le modalità possibili di gestione del potere nella presente realtà italiana.

In un momento in cui i conflitti economico-sociali del paese tendono a condurlo verso la disgregazione ed i centri di potere si moltiplicano virtualmente all’infinito, Berlinguer interpreta questo stato di cose come necessario in vista di una gestione della realtà non più fondata sul comando, ma sul consenso, ovvero sulla precostituzione del dissenso.

Gli antagonismi politici contingenti sono allora visti come momenti dialettici di un’amministrazione del potere che muove perennemente verso forme superiori, ma che tuttavia non può estinguersi, pena la barbarie.

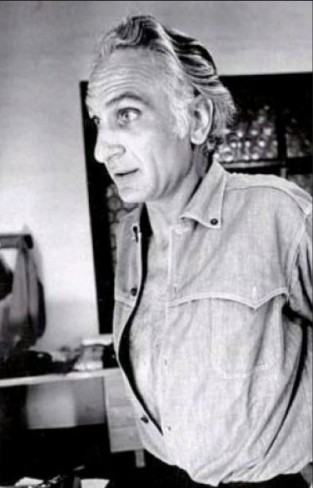

Enrico Berlinguer, dal 1972 segretario generale del Partito comunista italiano, è nato a Sassari nel 1922. Dopo aver diretto, all’indomani della Liberazione, il Fronte della gioventù, è stato segretario generale della Federazione giovanile comunista dal 1949 al 1956, per entrare successivamente negli organismi dirigenti del partito, di cui fu eletto vicesegretario nel 1969.

Presentazione di Giulio Einaudi

Quando seppi dell’abitudine di Berlinguer di corrispondere con i personaggi più in vista della nuova sinistra italiana, il mio interesse professionale fu subito attratto dalla possibilità di rendere pubblico tale epistolario; si trattava per me, allora, di combattere quella particolare timidezza di noi editori – una sorta di tabù, si potrebbe dire – nel dare alle stampe fonti documentali private quando i loro autori sono ancora in vita.

Mi sembrava immotivata, come mi sembra ora, la singolare prevenzione secondo cui gli scritti personali di esseri viventi e tanto più di coloro che, in ragione del loro ufficio, assumono la veste di personaggio, assurgessero a dimensione storica e fossero quindi divulgati solo dopo la morte degli autori.

Ancor prima di conoscere il contenuto, il tono e la mole dell’epistolario in questione, chiesi all’amico Berlinguer la visione delle sue lettere nella prospettiva di un’eventuale pubblicazione; egli accondiscese e di lì a poco ricevetti le copie fotostatiche, cronologicamente ordinate. Accompagnava il plico una breve nota ove mi si chiariva che la corrispondenza mi era stata rimessa « previa consultazione ed assenso dei destinatari ».

Fin dalla prima lettura mi convinsi del notevole interesse politico e culturale che la pubblicazione dell’epistolario avrebbe assunto. Si trattava di scritti assai recenti indirizzati ai personaggi più in vista nell’agone politico della sinistra italiana che il titolo di questa raccolta ha designato, ovviamente per antifrasi, « eretici ».

Il lettore attento non mancherà di chiedersi quale ordito colleghi personalità così diverse per formazione culturale, ideologica ed operato politico quali risultano essere lo scrivente ed i suoi destinatari. Perché il segretario del partito comunista abbia voluto dialogare con interlocutori così lontani da sè e perché, proprio coi suoi antagonisti sul terreno dell’attività politica, abbia rinunciato all’impiego dei normali canali di comunicazione (la stampa, i comunicati, le interviste, etc.) per scegliere invece la via del dialogo diretto ed il tono della sincerità senza riserve, è quesito che va attentamente meditato. Il che vale a chiedersi, in altre parole, quale terreno renda possibile l’intesa fra uomini apparentemente diversi in tutto.

Non è mia intenzione fornire una chiave di lettura dell’epistolario, ciò che ne snaturerebbe il carattere provvisorio e problematico. Mi limito perciò ad osservare che, se si vuole ricercare una parentela fra gli attori del carteggio, essa va trovata in un comune culto dell’intelligenza, dell’intelligenza pessimista, mi sento di aggiungere. Se non temessi di essere frainteso, oserei senz’altro affermare che questa apertura epistolare di Berlinguer verso personaggi così lontani in apparenza è la costituente di un nuovo partito: il partito dell’intelligenza cinica.

Anche se non conosco a fondo le biografie dei destinatari, quel tanto che di ognuno è noto al pubblico mi permette di asserire che tutti indistintamente sono uniti da un’unica passione, che un solo dèmone li governa tutti: il dèmone del potere, per usare la celebre espressione di Ritter.

Ma, ciò detto, è necessario sgomberare il campo da un possibile equivoco. So bene infatti che oggi la parola «potere» desta sospetto e crea disagio nelle coscienze dei democratici.

Ed invero non intendo affatto alludere al potere nel suo apparire più grossolano, che si appaga nel possesso della materia sensibile e che si estingue quando le sue manifestazioni esteriori svaniscono, bensì a quell’altro potere che si limita a cavalcare il flusso materiale degli eventi senza con ciò pretendere di arrestarlo ed imprigionarlo a proprio arbitrio.

Come spiegare altrimenti, se non in termini di raffinato culto del potere, la leggiadria e l’eleganza con cui si muovono i personaggi riuniti dall’epistolario in quel magma caotico che è la vita? Se essi sono giunti al ruolo sociale che occupano non può essere un caso. Hanno invece capito che la vita è caos, è magma in eruzione ed hanno saputo governarlo, senza pretendere di ordinarlo. Hanno inteso inoltre, ognuno a suo modo e nel suo particolare settore di competenza, che i tempi erano maturi per questa o quell’altra iniziativa ed hanno dato espressione a ciò che già era, limitandosi ad innalzarne la bandiera. Nessuno ha commesso passi falsi, nessuno si è reso ridicolo sbilanciandosi in anacronismo, passatisti o futuristi che fossero, tutti hanno saputo adeguarsi all’epoca e l’epoca li ha accolti come suoi esponenti esemplari. Avendo percepito i segnali che i tempi lanciavano, hanno saputo trasformarli in segni; e non sta forse in ciò l’opera dell’antesignano?

Questa sensibilità privilegiata, non dono naturale ma frutto di un culto esercitato quotidianamente, è a mio avviso il trait d’union fra Berlinguer ed i suoi « eretici » interlocutori; essa può prosperare in ogni individuo sol che si concepisca la propria vita come maniera, come artifizio per la realizzazione del potere, e la si viva di conseguenza. Il manierismo non è soltanto una scuola d’arte; esso è anche un atteggiamento della coscienza ed il cultore del potere è, in questa ampia accezione, un manierista, un soggetto che ha accettato di operare soltanto entro i dettami che i tempi gli impongono.

E’ questa, mi pare, l’affinità che ha reso possibile l’intesa fra Berlinguer e gli « eretici » cui si è rivolto.

Nelle lettere l’autore esprime il proprio punto di vista circa le questioni più disparate, in forma schietta e diretta, senza preoccupazione alcuna per la linea contingente del partito che dirige e fuori di qualsiasi ossequio al pubblico lettore; si direbbe quasi che egli, avvalendosi della libertà propria dell’espressione epistolare, riesca a sciogliere con naturalezza certi nodi ideologici che gli scritti ufficiali di partito spesso ingarbugliano.

Gli scritti non mancano di valore didattico e vanno letti anche come manuale di comportamento per il militante di qualsiasi bandiera: una sorta di prontuario atto a fornire il supporto semplice ed immediato della condotta politica e capace di penetrare nelle ragioni dell’azione più direttamente di quanto possano le formulazioni ideologiche di partito; un massimario alla portata di tutti inoltre, perché in esso le cose sono esposte meno ricorrendo alla dottrina marxista-leninista che al buon senso dell’operatore politico.

I titoli che precedono ogni lettera sono di redazione ed hanno ricevuto l’approvazione dell’autore.

Voglio sperare che questa operazione culturale ne possa stimolare altre, a lei simili. Mi sembra auspicabile infatti la nascita di una nuova prassi editoriale volta alla divulgazione degli scritti privati di quanti, in ragione del loro ufficio, occupano posti di responsabilità nella gestione della cosa pubblica. Ciò contribuirebbe a ridurre, credo, la distanza che separa il governante dal governato, il cittadino dall’amministratore, l’elettore dall’eletto, il politico dall’uomo comune; distanza che, oggi più che in passato, ha dato luogo a qualche critica. Il cittadino potrà allora, scrutando nei documenti privati di quanti reggono le sorti del paese, rinunciare ad una preconcetta diffidenza nei loro confronti e rientrare in quel gioco delle forze politiche a cui oggi sembra irrimediabilmente estraneo.

Mi piace, in conclusione di questa nota, ricordare e fare mie le parole che l’amico e collaboratore Bollati pronunciò nel corso di un’intervista giornalistica che ben compendiano l’intento di questa pubblicazione: « Vorrei che i nostri libri avessero una maggior penetrazione, arrivassero più lontano, fuori dai club Einaudi; per intenderci. Fornire libri che servano, che siano strumenti… Si tratta di accompagnare questi movimenti, di aiutare umilmente la società nel suo sviluppo, convinti che una libanizzazione non è auspicabile e neppure ineluttabile ».

Giulio Einaudi

Prefazione

Ho aderito alla proposta dell’editore Einaudi di pubblicare alcune mie lettere private e condivido le motivazioni che egli ha espresso in nota a parte. Mi limito pertanto ad invitare il lettore a considerare con diligenza la data che accompagna ogni lettera per storicizzarla se mi e consentito l’impiego di questo termine; la collocazione temporale di ciascun scritto ne spiega in parte l’apparente contraddizione con le presenti tesi politiche del partito in cui opero. L’ideologia comunista non è infatti un corpo dottrinale a sè stante, immanentemente avulso dalla realtà sociale ed economica, ma una formulazione che ricava la sua forza proprio dal legame con la realtà, dal suo adeguamento alla realtà del capitale e dell’economia politica; se così non fosse la nostra ideologia non sarebbe discernibile da una qualsiasi utopia sociale. Soltanto tenendo conto di questa necessaria, perenne rincorsa dietro la realtà si possono spiegare certi apparenti contrasti fra le posizioni che ho espresso in sede di missiva privata e le attuali formulazioni del PCI. Qualche purista potrà certo accusarmi di revisionismo. Ci sono avvezzo. E’ vano dialogare con chi nutre una sfiducia preconcetta nei confronti dei dirigenti comunisti. Mi è facile tuttavia prevenire l’obiezione ricordando che essere ancorati alla realtà non significa subirne senz’altro la pesante zavorra: dalla zavorra ci si può presto o tardi liberare, dall’ancoramento alla realtà del capitale, mai. Ma un capitalismo dal volto più ragionevole ed umano è ancora capitalismo? Noi comunisti crediamo di no e, grazie a questo nominalismo, ci è ancora lecito denominare il nostro partito: Partito Comunista.

Il lettore noterà che alcune lettere affrontano temi normalmente trascurati dalla nostra propaganda. La matrice popolare del PCI esige infatti che il dibattito tocchi prioritariamente i temi che la sensibilità popolare è già preparata a ricevere: è questo il senso del centralismo democratico. Ciò non toglie che il partito – in quanto organo cui compete una certa funzione di previsione – debba già affrontare, vuoi nell’elaborazione individuale di singoli esponenti, vuoi in un dibattito inizialmente ristretto, anche quei problemi la cui attualità verrà avvertita dal grosso della popolazione solo in seguito, sì da non essere colto alla sprovvista dalle nuove esigenze ed in modo da potere controllare e guidare l’eventuale sviluppo della sensibilità popolare in certe questioni, diversamente scomposto e pericoloso per l’ordine civile.

Se ho fatto questa precisazione non è certo per reclamare a mio merito una qualche virtù vaticinatrice, ma soltanto per ricordare che il concetto comunista di « pianificazione dello sviluppo » è applicabile non solo al livello proprio della politica economica, ma anche a qualsiasi aspetto della vita quotidiana della popolazione. Per potere pianificare è infatti necessario intuire quali saranno le probabili devianze dallo sviluppo che ci si è proposto in maniera da poterle controllare e riassorbire.

Alcune mie lettere previdero ciò che poi avvenne, altre ciò che ancora non si è verificato ma che, comunque, non ci troverà impreparati.

So bene che non sono le previsioni a determinare i fatti, ma è il fatto che verificandosi realizza la previsione. Quando il fatto non si verifica la previsione cade nel nulla e tutto finisce lì. Ma nella storia umana vi sono stati molti avvenimenti che non si sarebbero mai determinati se non fossero stati predetti da una fonte autorevole. Ed è appunto questa categoria di avvenimenti quella che più mi sta a cuore.

Considero amici tutti indistintamente i destinatari delle mie lettere qui date al pubblico, anche se alcuni non ho mai conosciuto, anche se altri non si sono dati la pena di rispondermi, anche loro malgrado. L’amicizia è un sodalizio infinitamente più elevato di quello che normalmente unisce quanti professano identiche opinioni, in vista di uno scopo immediato, nell’ambito di uno stesso partito politico. Essa, manifestandosi, prescinde da tali umane piccolezze e prende corpo nella partecipazione ad un progetto più alto nel quale le inimicizie e le partigianerie momentanee sono il fertile humus della società civile.

Così stando le cose, anche il nemico del momento può, anzi deve, assumere la veste di « compagno » malgrado i suoi avversi proclami e la sua professione di animosità; egli spesso ignora che il suo antagonismo è l’unico elemento coesivo di quella società che disprezza ma in cui egli stesso deve pur vivere, come ogni altro.

Rileggendo le lettere prima di darle alle stampe mi sono reso conto di non avere chiesto ad alcun destinatario di rivedere le proprie posizioni, né di modificare il proprio comportamento pratico, ciò che sarebbe stato più dannoso che inutile. Ho auspicato invece proprio il contrario, e cioè che ciascuno perfezionasse le proprie posizioni, radicalizzandole addirittura in certi casi, per assumere finalmente coscienza di essere partecipe del grandioso progetto di capitalizzazione capillare del pianeta: ecco il fatto che vorrei determinare mediante le previsioni in forma di lettera che ho comunicato agli amici apparentemente sparsi, ma fondamentalmente uniti nella preservazione dell’unica società possibile.

Poco cale l’antagonismo nelle idee e nell’operato; anzi, il politico accorto spesso lo ricerca a bella posta perché egli, come ricorda Gramsci, « quando l’equilibrio della nave in cui salpa può essere pregiudicato dal sovraccaricarla su un lato, desidera portare il piccolo peso delle sue ragioni dall’altra parte, in modo da preservarne l’equilibrio »

Enrico Berlinguer

Lettera I

In cui si abbozza una riforma dello spettacolo sociale, si biasima il ricorso tradizionale ai metodi cruenti e si sostiene che il risentimento popolare è più utile che dannoso ai governi.

Caro Marco, (1)

il tempo delle bombe è ormai concluso. La fase del terrorismo sanguinoso, condotta con una maldestrezza inqualificabile dai nostri servizi segreti, non può continuare oltre, né lo deve. E’ ben vero che l’azione di piazza Fontana e le altre, a lei simili, che si sono susseguite per qualche tempo hanno riportato uno sbalorditivo risultato tattico, paralizzando il movimento sociale dell’epoca ed impedendone la conversione in moto insurrezionale; ma sul piano strategico ancora oggi ne paghiamo le nefaste conseguenze. Approfondendo un poco l’argomento, credo che oggi nessuno, a cose fatte, possa negare che l’evento del 12 dicembre, da solo, sia stato capace di scongiurare il peggio. In un momento in cui, parafrasando Hegel, l’Italia non poteva più essere considerata uno Stato, né lo era effettivamente, poichè la divisione in mansioni e competenze veniva messa in discussione coi fatti ed ogni subalterno, chi più chi meno, aspirava a prendere in mano le redini della cosa pubblica in forme organizzative nuove, bellamente escogitate e dai nomi altisonanti, le bombe soltanto hanno avuto la forza di paralizzare la tracotanza popolare, permettendo ai sindacati di ripulire le piazze e di chiudere alla chetichella le vertenze contrattuali ancora in sospeso. Il PCI, per parte sua, si è trovato in grado di richiamare a sé i lavoratori, sotto pretesto di quella vigilanza antifascista grazie a cui abbiamo tirato avanti fin qui. Un risultato non di poco conto, mi pare. Ma a lungo andare il ricorso alle bombe ha mostrato tutta la sua gracilità e difatti oggi non vengono più impiegate. L’errore è stato quello di demandare in toto la gestione delle stragi ai servizi segreti i quali, composti per lo più da militari, hanno saputo cavarsela onorevolmente quanto all’esecuzione materiale delle azioni, trascurando però, come è nella natura dei militari poco inclini, salvo qualche eccezione, a sfruttare i successi su terreni diversi dal campo di battaglia in senso stretto, un’adeguata divulgazione degli eventi che con tanta perizia avevano posto in essere. Orbene, se si vuole che un evento produca un effetto spettacolare è necessario non soltanto determinarlo, ma essere anche in grado di presentarne, a cose fatte, una definizione plausibile e capace di evocare in seguito l’impressione che esso aveva prodotto a caldo. Non basta, in altre parole, mostrare qualche corpo dilaniato sullo schermo televisivo – i nostri operatori TV, per inciso, possono gareggiare con i maestri del cinema espressionistico tedesco nel confezionare l’immagine cruenta in modo orrorifico – poiché la suggestione che ne deriva è sì vivissima, ma di breve durata, ed assai difficile da controllare politicamente; è indispensabile altresì confezionare l’avvenimento in una versione attendibile, dire cioè qual’è il suo scopo e quale il sentimento che esso deve procurare. Il popolo, come insegna il marxismo-leninismo, non deve essere lasciato nell’incertezza, la sua coscienza non tollera vuoti. Ed è invece proprio quanto è avvenuto in Italia dove la costernazione iniziale che le bombe avevano provocato ha ceduto il passo al dubbio, prima, ed all’incontrollata indignazione, poi, nei confronti di uno Stato che, gaffe dietro gaffe, era costretto a scegliere la via del silenzio. Chiamerei perdita del senso dello Stato il risultato strategico di tale balordo uso della strage. Tutti, dall’editorialista di provincia al magistrato di second’ordine, dallo studente contestatore all’uomo della strada, hanno avvertito con chiarezza di essere stati gabbati. L’attesa, ogni volta delusa, di una qualsiasi rivelazione pubblica dell’arcano ha reso definitivamente inattendibile ogni spiegazione ufficiale, cosicchè oggi ci tocca assistere al miserabile spettacolo di uno Stato disposto a farsi tacciare di macellaio da ogni tribuna. In difetto di una qualsiasi verità autorevole, ognuno ha così potuto confezionare una propria verità privata dove l’accusato era sempre e comunque lo Stato, per ora e per buona sorte soltanto a parole. Alcuni militari e politici sono stati allora epurati, altri incriminati. Ma l’enormità dell’imbroglio in cui la nostra repubblica si è cacciata richiede misure infinitamente più drastiche di un normale avvicendamento nei ranghi. Uno Stato, come il nostro, così profondamente minato nella credibilità interna e nel credito internazionale che qui e là va mendicando, non può rigenerarsi con un semplice inserimento di uomini nuovi per moralità pubblica e per colore politico. Non mi illudo, caro amico, elementi comunisti o democratici meccanicamente inseriti nei posti chiave non darebbero migliore prova dei loro predecessori democristiani. Per cambiare uno Stato non basta cambiare i suoi uomini. Ed uno Stato, per sopravvivere, deve cambiare. Ti riporto queste parole di saggezza politica di un whig inglese del 700, che sembrano uscire dalla tua bocca: « A state without the means of some change is without the means of its conservation. Without such means it might even risk the loss of that part of the constitution which it wished most religiously to preserve ». Per questo noi comunisti non abbiamo fretta di governare, malgrado le sollecitazioni che da più parti ci vengono rivolte. Per governare uno Stato occorre infatti che esso sia credibile, e perché sia credibile è necessario uno Stato diverso da come è, ciò che ancora non si riscontra nelle condizioni attuali della nostra repubblica. E’ d’uopo perciò ricreare tale credibilità preliminarmente; dopo avanzeremo la nostra candidatura. Ma come? Ora, uno Stato è credibile quando appare in grado di determinare il corso delle cose, e lo è davvero; questo è il senso della pianificazione da noi sempre sostenuta. Ma la pianificazione non può più essere riduttivamente intesa, come finora è avvenuto, alla stregua di una programmazione forzosa dello sviluppo produttivo muovendo dalle risorse disponibili, opportunamente censite. Essa deve anche investire le abitudini, i comportamenti e le rappresentazioni dei cittadini. A questi ultimi non va più lasciato l’arcaico privilegio di disporre di una sensibilità particolare, privata. Essa va invece determinata, creata ad hoc, resa generale. Che la si chiami « coscienza di classe » ad uso dei politicizzati, ovvero « senso civico » ad uso dell’uomo della strada poco importa; ciò che conta è che sia possibile determinare le reazioni del popolo di fronte agli accadimenti. Ma, ci si potrebbe chiedere, è davvero necessario che il popolo abbia una reazione qualsivoglia? Non sarebbe meglio, ai fini di un’ordinata programmazione, avere a che fare con cittadini assolutamente catatonici? Certo, ma questo è un obiettivo a lungo termine e siamo ben lontani dall’averlo conseguito. La coscienza umana, ti dicevo poc’anzi, è soggetta alla legge del metus vacui e si alimenta con rappresentazioni continue; in difetto di un centro di produzione di immagini, essa si dà le rappresentazioni che meglio crede, di sua iniziativa. Sta in ciò, come è noto, il pericolo sommo per ogni Stato. La necessità di fornire rappresentazioni balza evidente all’uomo politico il quale, se accorto, ricorre meno all’imbonimento ideologico che alla fattualità stessa su cui innescare l’ideologia. Tocca quindi allo Stato determinare ogni evento in modo da fornire agevolmente la chiave interpretativa all’intelletto ed al sentimento dei consociati. Saprai certo che i governi dì massa hanno da sempre fatto ricorso allo spettacolo per mantenere in controllato ottundimento i propri sudditi. I Cesari ed i decantati circenses sono gli insuperabili modelli cui ogni spettacolo di Stato ha dovuto attingere e questi grandi maestri avevano già compreso che il potere paralizzante della rappresentazione ludica era tanto più saldo quanto più il divario fra la scena e la realtà era ridotto; così non esitavano affatto a mostrare, come finzione, scannamenti veri e propri. Dobbiamo far nostra la lezione dello Stato romano conducendola, nelle mutate condizioni in cui operiamo, alle estreme conseguenze: il divario fra la rappresentazione e la realtà deve scomparire. Saranno allora gli accadimenti reali a fungere da spettacolo e la finzione in senso stretto verrà lasciata a quel settore dell’operare umano che si designa sotto il nome di « arte ». Qualsiasi evento a rigore può essere proficuamente impiegato a fini di spettacolo, se presentato con i dovuti artifizi. Ma il popolo -si sa – è insaziabile nella sua fame di emozioni ed il saggio governante saprà avvedersi delle mutate esigenze e provvedere per tempo al rinnovamento degli eventi e dello scenario in cui inserirli. Per questa ragione è necessario procurare i fatti ed impedire invece che siano essi a sballottare i governi con un disordinato manifestarsi fenomenico. Questo, mi pare, dovrebbe essere il senso della pianificazione delle emozioni. Né è da credere che il popolo reclami sempre e soltanto vili ecatombi, come invece hanno mostrato di credere gli statisti del recente passato. Noi comunisti non abbiamo mai nascosto di mirare all’egemonia circa la gestione dello spettacolo sociale, ma ad essa intendiamo pervenire non in via autoritaria, bensì con la persuasione di quanti – purtroppo ancor’oggi numerosi – propugnano il ricorso esclusivo allo spettacolo sanguinario. La bontà della nostra proposta convincerà anche gli increduli e i primi risultati positivi indurranno gli avversari più irriducibili a sposare il nostro metodo. Ora, per quanto a prima vista incredibile, noi potremmo già oggi presentare uno spettacolo idoneo non solo a scoraggiare il popolo dal fare rivoluzione, ma atto ad indurlo altresì ad imboccare attivamente la via della controrivoluzione. Bisogna liquidare una volta per tutte il vecchio pregiudizio secondo cui la controrivoluzione è un prodotto esclusivo delle classi dominanti, libere di agire dopo avere paralizzato la volontà sovversiva dei subalterni. Se mai ciò è stato vero in regime autoritario, non può più esserlo oggi, in regime democratico, dove l’iniziativa deve partire dal popolo, ogni iniziativa, anche quella di agire per la controrivoluzione. Così, se è vero che le bombe sono adattissime ad annichilire la volontà rivoluzionaria, rendendo il popolo accidioso, costernato, in tutto simile alla serpe del Tasso che « sé dopo sé tira », esse sono però assolutamente sconvenienti per indurre nelle masse una volontà di segno opposto, quella volontà di cui ogni realizzazione concreta non è mai un fine in sè, ma unicamente uno strumento per scongiurare sine die la rivoluzione: ciò che si designa col termine controrivoluzione, appunto. Disgraziatamente, per ottenere questo attivismo popolare continuativo ed indefesso qualche isolata azione scenica non può bastare e nemmeno un ravvicinamento delle stesse nel tempo; il risultato ne sarebbe un’indifferente assuefazione ad ogni sciagura. Ma se i governanti, in luogo di fare ricorso ad episodici effetti plateali, sapranno presentare senza tregua ai subalterni spettacoli forse meno avvincenti ma più consueti, meno avventurosi ma più evocativi dei fastidi della vita comune e comunque non privi di un certo pathos, si troveranno allora fra le mani un popolo non più paralizzato dal terrore, bensì soltanto risentito, importunato, perennemente infastidito ed incapace, in ragione della modesta intensità dell’angheria che gli si fa vedere, di alzate d’ingegno. Il risentimento, caro amico, non è l’odio; quest’ultimo, come è noto, scatena la guerra fra le classi sociali. Ed esso non è nemmeno l’indifferenza apatica che procura, per converso, l’abbandono del campo di battaglia di detta guerra, la diserzione insomma. Nel risentimento si attua mirabilmente la coesistenza forzosa, ma democratica, fra offeso ed offensore e questa assurda comunione viene ben accettata da entrambi, così come i litigiosi vicini accettano, bon gré, malgré, di avere in comunione il muro di confine. Come notò Nietzsche il soggetto risentito si identifica profondamente con le ragioni dell’offensore ed è quest’ultimo, per paradosso, che gli permette di tirare avanti covando il risentimento, in quanto risentito appunto. Che ne sarebbe di un risentito ove fosse privato dei suoi motivi di risentimento? Uno sfacelo, un soggetto privo di identità, espropriato della sua unica maniera di manifestarsi nel mondo: le lagne. Perciò è bene che nella società civile sussistano sempre ampi motivi di risentimento e che essi si manifestino di continuo, anche al prezzo di un certo disordine apparente. La libertà, come ci insegna l’illustre amico Bobbio, « non sta ferma e chi crede che stia ferma l’ha già abbandonata ». Ove pertanto un motivo di risentimento venga meno, si rende necessario rimpiazzarlo con un altro, escogitato con accortezza, sì che la corsa risentita dietro la libertà non finisca mai. Esistevano in passato categorie di individui risentiti ma indifferenti al motivo particolare del risentimento, veri e propri professionisti sempre pronti ad individuare ed alimentare di continuo le ragioni del malcontento, impedendone del pari la sua estinzione ovvero il suo straripamento in sentimenti più accesi. Erano costoro per tradizione i fomentatori di torbidi, i sobillatori, i capipopolo; essi erano preposti alla gestione sociale del risentimento. Attitudini similari si riscontrano ancor oggi in individualità come la tua e poche altre, abilissime nel trasformare ogni fastidio umano in motivo di risentimento ufficiale scambiabile al mercato delle contrattazioni politiche. Esacerbati da un nonnulla e capaci di spacciarlo per il tutto, presentandolo come ragione di vita o di morte, avete saputo condire l’insalata parlamentare col prezzemolo di cui detenete, per dono naturale, il monopolio: il risentimento continuo. Purtroppo, nonostante l’encomiabile operato di questi queruloni, troppa brava gente continua ancora a vivere in santa pace, trovando piacevole ciò che è fatto per piacere, estranea ed insensibile ai fastidi che occupano il buon tempo dei piagnoni della politica. Troppi popolani ancor’oggi sono del tutto indifferenti ai problemi che alimentano la lotta politica contemporanea e non avvertono affatto i fastidi, non importa se veri o presunti, contro cui si battono i loro paladini. Nulla è finora riuscito a smuoverli dal loro disinteresse, né il divorzio, né l’aborto, né la riforma dei codici e nemmeno l’inflazione monetaria. Continuano a vivere come se niente fosse ed è forte la tentazione di qualificarli come irrecuperabili qualunquisti e combatterli come tali. Ma se invece questo settore di sordi e di muti, dalla interiorità inaccessibile, fosse appunto tale non perché indifferente a questo o quel contenuto legislativo, non perché scettico verso questo o quel provvedimento economico, ma perché ostile od estraneo verso la legislazione e l’economia tout court? Non posso affermarlo, ma sarei incauto ad escluderlo. Ora, a tutti è noto che un popolo di sordi e di muti non può ispirare nulla di buono. Esso è imprevedibile e cade facilmente preda delle suggestioni del primo venuto, quando poi, ancor peggio, non giunga ad autosuggestionarsi con mezzi suoi propri. La grandiosità del nostro progetto sta appunto nel trasformare ogni cittadino silente in « risentito di professione », ciò che finora è stato appannaggio dei pochi elementi fiduciosi nello sbocco politico del malcontento; e per fare uscire il popolo dal guscio bisogna importunarlo, costringerlo a lagnarsi, fargli vedere quotidianamente tanti piccoli motivi di malcontento. Tuttavia, limitarsi a mostrare che esistono i problemi non basta ancora; i subalterni – a differenza dei ceti intellettuali sempre all’erta nel trasformare i mali del mondo in « quistione » – sono troppo condizionati dal proprio particolare e raramente si lagnano se non per affanni che avvertono in prima persona. Esibire come problema politico i disastri del mercato nero dell’aborto o la degradazione ecologica in località particolarmente inquinate, lascia del tutto indifferenti coloro che all’aborto non ricorrono e quanti, per loro buona sorte, ancora vivono in un habitat non eccessivamente degradato. Donde il mutismo e l’indifferenza verso una soluzione politica e legislativa di tali questioni. Alla luce di queste considerazioni auspicavo prima la sparizione del divario che sempre ha separato la finzione patetica dalla realtà patologica ed affermo ora la necessità di generalizzare a tutti indistintamente il patimento di fastidi ed umiliazioni a ritmo continuo. Soltanto così ogni cittadino sarà finalmente costretto a prendere la parola ed a partecipazione all’iniziativa politica di base esprimendo le sue lagne. Il popolo va tenuto sotto pressione continua, va costretto ad un lavorio permanente se si vuole che il progetto di politicizzazione della società vada avanti. Un bel verso di Schiller esprime con nettezza il concetto di partecipazione democratica: « Quando i re costruiscono tocca faticare ai carrettieri ». E quando un motivo di malcontento sarà alfine cancellato, ecco che va fatto luogo ad un altro, che rimpiazzi il primo. Il popolo capirà così che le sue rimostranze non sono vane e che la libertà, come dice Bobbio, va continumente rincorsa. In Libano, come sai, per normalizzare la situazione si è dovuto fare e fare vedere un morto in ogni cortile; per l’occasione alcuni commentatori politici hanno coniato la parola « libanizzazione » per indicare l’irradiazione dell’eccidio in ogni cellula della società libanese: in ogni casa ed in ogni cortile, appunto. Lungi da me l’intenzione di fare l’apologia di una così bieca carneficina, moralmente inaccettabile e politicamente inutile in Italia oggi! Tuttavia ritengo che anche il nostro paese vada libanizzato, sia pure con una procedura meno barbara di quella originaria. Non si tratterà in Italia di fare il morto in ogni focolare bensì di irradiarvi capillarmente motivi di malcontento, fastidi, piccole e grandi umiliazioni. Su quali corde del cuore umano fare leva? Premesso che la sofferenza deve essere continua ma di lieve entità, si tratterà di importare l’acciacco dove era la salute, la fatica dove regnava l’ozio, la parsimonia in luogo della prodigalità, la litigiosità al posto della concordia e così via. Il regime di ristrettezze che si è inaugurato con la cosiddetta austerity – eufemismo generoso per indicare il capitale umano che grufola nel suo immondezzaio – mi pare un bell’esempio della via da seguire. Il fastidio che si è procurato ai cittadini è, a ben guardare, modesto; le ristrettezze non sono ancora la penuria, ma tuttavia il risultato è stato superiore a quello di una carestia soltanto mostrata. Esibire l’inedia delle sacche di sottosviluppo creava un emozione tanto immediata quanto labile, laddove la parsimonia importata in ogni famiglia ha creato un disagio lieve, ma permanente. Nessuno oggi osa più acquistare senza prima avere chiesto il prezzo, tutti, mettendo mano al portafogli, riflettono un istante, esitano. Anche le mani bucate, i generosi, gli imprevidenti sono stati alfine convinti che tutto ha un prezzo e che nulla in natura è disponibile in quantità illimitata, nemmeno la moneta. Il popolo ha cosi avvertito un certo disagio, si è risentito, è uscito dalla sua apatia e ha dato la stura alle lagne, unica salvezza dello Stato democratico. I consociati avranno modo di persuadersi per gradi che un certo malessere è proprio della condizione umana, vecchio assunto di certo esistenzialismo che noi comunisti troppo frettolosamente avevamo respinto. La felicità del popolo, mio ottimo amico, è vana nozione filosofica ed è bene lasciarla ai filosofi stessi o ai dilettanti dell’utopia. Noi, che abbiamo a cuore la sorte dello Stato, non dobbiamo assolutamente porci nella condizione di scegliere fra un popolo che ci odia e un popolo che ci ignora. Tutti i poteri si sono trovati, prima o poi, a dovere fronteggiare l’una o l’altra di queste attitudini popolari. Se invece sapremo operare nel senso che ho appena suggerito usciremo infine e definitivamente dalle morse di questa tenaglia; il socialismo che noi proponiamo non prevede uomini ostili nè apatici, bensì cittadini che partecipano democraticamente alla vita politica, buttando sul piatto ogni quotidiano risentimento. Da sempre gli uomini hanno temuto il potere e lo hanno combattuto o scansato. Ma se il potere andrà agli uomini, essi gli si avvicineranno a loro volta e la paura sarà meno intensa. Allora, per la prima volta nella storia, la sacra esortazione di S. Agostino avrà una realizzazione mondana: « Vis fugere a Deo? Fuge ad Deum ». E saremo stati noi ad averla avverata.

(1) Marco Pannella, parlamentare del Partito Radicale è l’esponente italiano più autorevole della rigenerazione dello Stato mercé il risentimento popolare. Si ha motivo di credere che non abbia letto Nietzsche.

04 Ago 2014

04 Ago 2014

Posted by Iskra

Posted by Iskra