Valerio Strinati

“Com’è NATO un golpe: il caso Moro”, regia di Tommaso Cavallini con Sergio Flamigni, Carlo Palermo, Rita di Giovacchino, Marcello Altamura, Martino Farneti, Carlo D’Adamo, documentario, scritto e prodotto da Paola Baiocchi e Andrea Montella, con L’Eguaglianza aps, 2020, 99’

Il 9 maggio ricorre il 44° anniversario del ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro, in via Caetani a Roma, a metà strada tra palazzo del Gesù, sede della Democrazia Cristiana, e via delle Botteghe Oscure, sede del Partito Comunista. L’immagine della Renault rossa circondata da poliziotti, cronisti e passanti, è destinata a rimanere nella memoria pubblica come la rappresentazione visiva di uno dei momenti più cupi della storia della Repubblica, che ha gettato una lunga e sinistra ombra sugli anni a venire. Ancora oggi, a tanti anni di distanza, si ripropongono e si intrecciano interrogativi destinati a rimanere senza risposta – e, tra questi, la domanda su quale sarebbe stato il futuro del Paese se lungo il suo percorso non fosse stato violentemente gettato il cadavere dello statista democristiano – e interrogativi che ancora attendono risposte, non solo sulla dinamica degli eventi, ma sulla matrice di quel crimine, sui suoi protagonisti e sui mandanti dell’assassinio di Aldo Moro.

Quello degli interrogativi elusi, delle mezze verità e delle verità nascoste è il filo conduttore del documentario Com’è NATO un golpe: il caso Moro, scritto e prodotto da Paola Baiocchi e Andrea Montella, con L’Eguaglianza aps, per la regia di Tommaso Cavallini. Si tratta di un’opera attraversata da una vivace passione politica e morale, che torna a riproporre una vicenda che nei decenni non ha cessato di sollecitare e soprattutto di inquietare la coscienza civile del nostro Paese; una vicenda dalla quale ha preso il via un processo di progressivo degrado nella vita pubblica, di crisi della partecipazione politica e di declino dei partiti che si è protratta per quasi quindici anni, fino alla crisi di Tangentopoli e al tracollo della cosiddetta “prima Repubblica”.

Quello degli interrogativi elusi, delle mezze verità e delle verità nascoste è il filo conduttore del documentario Com’è NATO un golpe: il caso Moro, scritto e prodotto da Paola Baiocchi e Andrea Montella, con L’Eguaglianza aps, per la regia di Tommaso Cavallini. Si tratta di un’opera attraversata da una vivace passione politica e morale, che torna a riproporre una vicenda che nei decenni non ha cessato di sollecitare e soprattutto di inquietare la coscienza civile del nostro Paese; una vicenda dalla quale ha preso il via un processo di progressivo degrado nella vita pubblica, di crisi della partecipazione politica e di declino dei partiti che si è protratta per quasi quindici anni, fino alla crisi di Tangentopoli e al tracollo della cosiddetta “prima Repubblica”.

Gli autori, per questo aspetto, hanno bene evidenziato il significato politico del delitto Moro, ovvero l’intenzione di bloccare e di fare retrocedere definitivamente un progetto politico che, a partire dalla “strategia dell’attenzione” della fine degli anni 60 aveva portato lo statista democristiano a concepire l’unità nazionale e l’accordo di governo tra la Dc e il Pci di Berlinguer – pur con tutte le cautele imposte dai numerosi veti provenienti dall’interno e dall’estero – come un passaggio necessario in direzione di una legittimazione reciproca che ponesse le basi per la fine del sistema politico “bloccato” e l’avvio della “terza fase”, quella dell’alternanza al governo di forze politiche di ispirazione diversa, nel quadro degli equilibri internazionali dati.

Moro aveva già vissuto questa esperienza, sia pure in termini differenti, con l’apertura a sinistra a inizi anni 60, che lo aveva portato alla guida del primo governo di centro sinistra organico, nel 1963. Anche allora, l’alleanza con il Psi di Pietro Nenni aveva incontrato profonda contrarietà e un’ostilità esplicita sia nei circoli politici statunitensi, preoccupati che i socialisti fossero il “cavallo di Troia” dei comunisti per accedere, di fatto se non di diritto, al governo del Paese, sia di una parte delle gerarchie vaticane, malgrado le coraggiose aperture di Giovanni XXIII, sia di quell’area politica che andava dalla destra Dc fino al partito neofascista.

Furono questi ambienti il terreno di coltura nel quale, subito dopo la crisi del primo governo Moro, maturò il primo piano golpista della storia della Repubblica, il ben noto “Piano Solo”, affidato per la progettazione e l’esecuzione all’allora comandante generale dell’Arma dei Carabinieri De Lorenzo, con l’attiva connivenza del Presidente della Repubblica Antonio Segni, determinato a porre fine all’esperimento di centro sinistra anche facendo risuonare il “tintinnio di sciabole” che alla fine convinse i socialisti a restare al governo anche a prezzo di un arretramento dei progetti riformatori più avanzati.

Sin da allora, ricorda il documentario, Aldo Moro subì pressioni e minacce, soprattutto da parte di ambienti del governo statunitense e della Nato; pressioni e minacce che si ripeterono, amplificate, nel momento in cui si delineò il dialogo con il Pci e l’apertura verso nuovi equilibri di governo. Si entra qui nel cuore della narrazione prospettata dal documentario attraverso le immagini, le voci dei testimoni e gli interventi del senatore Sergio Flamigni, dell’ex magistrato Carlo Palermo, di giornalisti e autori come Marcello Altamura, Rita Di Giovacchino e Carlo D’Adamo: l’ipotesi di fondo è quella di un complotto internazionale posto in essere attraverso una rete eversiva formata dall’intreccio di servizi italiani e stranieri, della criminalità organizzata, di gruppi neofascisti, dei piduisti infiltrati nelle istituzioni, una rete probabilmente facente capo, più o meno direttamente, agli ambienti dell’Alleanza Atlantica, con un fine di destabilizzazione che frenasse i processi politici in corso attraverso l’eliminazione fisica di una figura centrale come quella dello statista democristiano.

In questo contesto, il documentario ipotizza un ruolo subalterno delle Brigate rosse, sostanzialmente, sembrerebbe, di comprimari dei veri registi dell’attentato di via Fani e del rapimento del Presidente della Dc. La ricostruzione degli eventi offerta dal Memoriale del brigatista Valerio Morucci, che ha fornito gran parte degli elementi utilizzati per la ricostruzione degli eventi, sarebbe in realtà un falso, confezionato con un evidente intento di depistaggio attraverso la regia dei servizi e la collaborazione di settori della Dc, avallato dalle testimonianze dei brigatisti e reso credibile dalle pronunce della magistratura. Nella ricostruzione prospettata dal documentario, invece, i brigatisti avrebbero preso l’ostaggio subito dopo il massacro della scorta, ma lo avrebbero “ceduto” ad altri soggetti che avrebbero gestito la detenzione e l’assassinio. Dunque, la prigione di via Montalcini non sarebbe mai stata tale, anzi, secondo le dichiarazioni rese da un testimone più volte citato nel documentario, la fonte “Beirut 2”, probabilmente un agente dei servizi, interrogato da Carlo Palermo nell’ambito delle indagini condotte dal magistrato negli anni 80 sul traffico di armi e di droga, Moro sarebbe stato fotografato durante la prigionia mentre passeggiava in un cortile, a dimostrazione della sua detenzione in un luogo diverso da quello indicato dai brigatisti, probabilmente una zona del litorale nord di Roma, come dimostrerebbero anche le perizie condotte su tracce di sabbia e di vegetazione reperite sui vestiti e sulle scarpe del prigioniero.

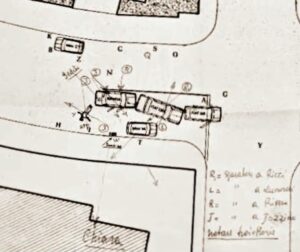

Il documentario fonda una parte significativa delle sue ipotesi sulla ricostruzione dell’attentato di via Fani, definita un’azione di guerra non convenzionale, condotta da un commando che in meno di due minuti riesce a colpire mortalmente i cinque agenti della scorta lasciando illeso Aldo Moro e dando così prova di una elevata capacità militare, peraltro documentata dalle perizie balistiche (delle quali, in alcune interviste, dà conto l’esperto di balistica forense che effettuò le perizie, il prof. Farneti): un gruppo nutrito e addestrato di attentatori, dunque, supportato da una serie di sostegni logistici per l’organizzazione della fuga, che lascia pensare a un numero di persone presenti a via Fani e dintorni ben superiore a quelle indicate nelle versioni ufficiali, e in particolare nel citato Memoriale Morucci. In effetti, nella ricostruzione dell’attentato, colpisce il dato di una scena del crimine “affollata” da presenze quanto meno significative: un’auto intestata a una società di copertura dei servizi, un’altra auto di proprietà di Tullio Moscardi, ex appartenente alla X Mas e attivo negli ambienti dell’eversione nera, e una non meglio individuata Fiat 127, parcheggiata davanti alla vettura di Moscardi, in un punto di via Fani dove sono stati ritrovati alcuni bossoli. Ancora, si parla di esponenti della ‘ndrangheta presenti sulla scena, nonché di un misterioso David, un “berretto verde”, statunitense di origini italiane, addestrato in Vietnam e indicato tra i registi dell’azione.

Altrettanto interessanti le assenze, accertate dalla seconda Commissione parlamentare d’inchiesta, che ha condotto un accurato lavoro di ricostruzione dell’attentato, appurando, tra l’altro, che quel giorno, senza una plausibile spiegazione, non aveva avuto luogo il quotidiano lavoro di “bonifica” effettuato dal personale di pubblica sicurezza, e consistente nell’accertare la sicurezza dei percorsi previsti per le persone protette dalle scorte. Questi e altri elementi documenterebbero, in sostanza, sia la scarsa credibilità del Memoriale Morucci e di altre versioni più o meno ufficiali del caso Moro, ma soprattutto dimostrerebbero un’azione eversiva corale, portata avanti da una pluralità di soggetti lungo una linea di continuità con la strategia della tensione e con lo stragismo che, a partire dalla fine degli anni 60, per un decennio, ha insanguinato il Paese e posto una seria ipoteca sulla sua vita democratica, mettendo insieme gruppi neofascisti, settori deviati degli apparati di sicurezza dello Stato, mafiosi e piduisti.

Il delitto Moro, secondo questa interpretazione, sarebbe il coronamento di questa opera di sovversione del sistema democratico, l’ultimo atto della strategia della tensione, condotto non solo dall’interno ma anche da centrali straniere, perché, se pure è ipotizzabile e realistico un coinvolgimento della Nato, non è neanche da escludere l’interesse del Cremlino a bloccare il percorso di autonomia intrapreso dal Pci, né quello di Israele, a colpire in Moro un esponente di una tendenza filo-araba e l’uomo che aveva dato il proprio nome al “lodo” dei primi anni 70, dopo l’attentato di Fiumicino, per il quale i gruppi palestinesi si sarebbero astenuti da azioni terroristiche sul territorio italiano in cambio di una immunità per altro tipo di iniziative. Da questo punto di vista, le ipotesi enunciate nel documentario sollevano molti interrogativi e, come peraltro accade alle opere di questo genere, propongono più quesiti che risposte. Uno, appunto, è l’intreccio e le connivenze tra i gruppi eversivi interni e i soggetti che hanno agito per conto di potenze straniere, a vario titolo coinvolte nel rapimento e nell’uccisione del presidente della Dc, probabilmente per finalità non sempre coincidenti.

Un altro tema riguarda la presenza e il ruolo del terrorismo di sinistra. Il documentario, come si è detto, enuncia un’ipotesi molto chiara su un ruolo subalterno delle Brigate Rosse nell’intera vicenda. Una tale ipotesi può avere una sua fondatezza, ma non dà una risposta a un interrogativo ineludibile, che riguarda il ruolo politico del terrorismo di sinistra nella storia della Repubblica, nel periodo che va dai primi anni 70 fino al decennio successivo: un ruolo che non sembra possibile ridurre a quello di mera copertura di un progetto eversivo gestito da altre agenzie e del quale i gruppi terroristici di sinistra avrebbero costituito un terminale per lo più inconsapevole. Si tratta, evidentemente, di una questione che non può essere affrontata in questa sede, ma che certamente sollecita una riflessione di più ampio respiro sulla storia del terrorismo rosso, delle sue connessioni e dei suoi intrecci con altri progetti eversivi. Infine, meriterebbe di essere rivisitato il dibattito tra i partiti durante e dopo il rapimento Moro – dibattito al quale il documentario dedica pochi accenni – soprattutto per gli effetti prodotti sulla fisionomia dei diversi schieramenti e sulla vita delle istituzioni dalla linea della fermezza e del rifiuto della trattativa, all’epoca prevalente – con la parziale eccezione del Partito socialista – nella maggioranza delle compagini rappresentate in Parlamento.

Il caso Moro senza dubbio ha inciso pesantemente sulla storia successiva del nostro Paese, probabilmente accelerando i processi di crisi che maturavano da tempo nel sistema politico e nei rapporti tra le istituzioni e la società, favorendo i processi di delegittimazione e di distacco tra governanti e governati che hanno subìto una forte accelerazione negli ultimi anni. Il documentario di Tommaso Cavallini contribuisce a tenere desta la coscienza del Paese su un dramma di cui ancora oggi avvertiamo le conseguenze. Parlare di quel passato è, dunque, un modo per parlare del nostro presente, soprattutto in un momento nel quale il sentimento di malessere e di smarrimento, che attraversò allora tutta la società, torna a presentarsi per altri motivi e su una scala forse amplificata dalla dimensione globale degli eventi, e oggi come allora richiede un grande sforzo collettivo per conservare lucidità e spirito critico e debellare i mostri sempre generati dal sonno della ragione.

7 Maggio 2022

08 Mag 2022

08 Mag 2022

Posted by Iskra

Posted by Iskra