Checchino Antonini

40 anni fa la madre di tutte le sconfitte operaie. Una resistibile vittoria di Agnelli e Romiti con la graziosa partecipazione di confederali e Pci

Nella notte tra il 14 e 15 ottobre di 40 anni fa, a Roma, nella sede del ministero del lavoro (titolare il democristiano Foschi) il capo della Fiat, Romiti, scriveva di suo pugno, su richiesta degli segretari di CGIL (Lama), CISL (Carniti) e UIL (Benvenuto), l’accordo capestro che stroncava la lunga lotta delle lavoratrici e dei lavoratori della più grande azienda italiana per difendere il posto di lavoro: 35 giorni ininterrotti di assemblee, di cortei, di blocco di tutti i cancelli, di manifestazioni di massa dei metalmeccanici, degli studenti, delle altre categorie, della solidarietà di una intera città.

Una lotta che aveva coinvolto i lavoratori di tutte le decine di stabilimenti della Fiat presenti nel paese; una lotta di classe durissima con una valenza politica nazionale ed anche storica. Nella sola regione piemontese i lavoratori dell’auto erano oltre 100.000; 150.000 o più nel complesso del paese.

Quell’accordo espelleva dalla Fiat 23 mila lavoratrici e lavoratori, modificando in profondità i rapporti di forza tra le classi e chiudendo la lunga stagione delle lotte e delle conquiste operaie apertasi con le mobilitazioni del 1968 e l’autunno caldo del ’69.

Nel pomeriggio del 15 ottobre il Consiglione (cioè l’assemblea dei delegati di tutte le fabbriche Fiat di Torino), respingeva con forza quell’accordo. Il giorno successivo anche le assemblee dei lavoratori “bagnati dalla pioggia e dalle lacrime” come ha scritto Raffaello Renzacci, sindacalista Cgil e militante marxista rivoluzionario, respingevano l’accordo e così si pronunciavano le assemblee degli insediamenti Fiat nelle altre città; ma i dirigenti confederali controfirmavano il testo preparato da Romiti e si apriva il lungo e lento declino del movimento di classe e l’involuzione del sindacalismo in Italia che ci ha portato alle lugubri stagioni della compatibilità, della concertazione, della moderazione salariale, fino alla debalce nelle offensive antioperaie e antisindacali.

E’ per questo che è giusto rileggere quei 35 giorni e il loro epilogo come ha fatto di recente Sinistra anticapitalista, piccola ma combattiva organizzazione politica erede della Lega comunista rivoluzionaria i cui militanti erano, con tutte e tutti gli e le aderenti ad altri gruppi dell’estrema sinistra ai cancelli della Fiat in quelle settimane. Il circolo di Torino di Sinistra Anticapitalista insieme all’Associazione “Laboratorio di Cooperazione e Ricerca ha voluto ragionare su quei giorni attraverso una grande mostra di foto d’epoca del fotografo Giovanni “Giò” Palazzo (che sta per arrivare a Roma) e con una giornata seminariale di approfondimento e dibattito politico con numerosi partecipanti. Rifondazione, ancora a Torino, sabato e domenica prossimi, con una due giorni di convegno ha scelto di focalizzare il biennio 68-70. La borghesia celebra spesso la marcia dei 40mila (erano molti di meno) evocandola quando vorrebbe porre la pietra tombale sulle soggettività antagoniste.

La morte, lo scorso agosto dell’ultranovantenne Cesare Romiti è stata l’occasione per tutti i grandi giornali della borghesia per celebrare le gesta di questo manager che per lunghi anni ha gestito la grande azienda e multinazionale italiana, diventandone anche Presidente, dopo il ritiro nel 1996 del padrone della Fiat, il monarca della città e del paese, “l’Avvocato” Giovanni Agnelli.

La Stampa, ha ricordato Franco Turigliatto, è arrivata a titolare “L’’uomo che ha sconfitto gli anni ‘70”, quel decennio che la classe capitalista vuole cancellare (e/o far dimenticare) perché espressione della più grande e prolungata mobilitazione sociale e politica della classe lavoratrice italiana, una stagione di lotta che, iniziata verso la fine degli anni 60, ha comportato le più grandi conquiste democratiche e sociali per l’insieme delle classi subalterne.

Romiti – ma dietro di lui c’era la proprietà, la famiglia Agnelli, il capitale – non ha sconfitto gli anni ’70, ha sconfitto delle donne e degli uomini in carne ed ossa, la classe lavoratrice, ha sconfitto quello che era il settore più combattivo e trainante della classe operaia italiana, in questo modo modificando complessivamente i rapporti di forza tra le classi ed aprendo la strada alla piena restaurazione padronale che sarebbe avvenuta nei decenni successivi. Resta fondamentale anche oggi capire come quella sconfitta sia avvenuta ed anche quali responsabilità siano da attribuire ai diversi soggetti e gruppi dirigenti che sono stati in campo. A cominciare dalle burocrazie sindacali.

La storia che si consumò a Torino nell’autunno del 1980, insomma merita di non essere ridotta a un evento locale, perché si proiettava dentro un percorso più lungo e complessivo sia per le sue origini, sia per gli esiti e le ricadute che essa ebbe nei decenni che seguirono. In un lungo saggio inedito, gli storici Nino De Amicis e Diego Giachetti invitano a considerare la cornice che contiene quella storia e segnano un punto di inizio della narrazione al 9 ottobre 1979 quando le direzioni degli stabilimenti Fiat consegnarono a 61 dipendenti la lettera di licenziamento. Sto raccogliendo a piene mani da quel saggio, così come da articoli di Franco Turigliatto, testimone e protagonista di quella stagione di lotta, ma invito a consultare libri come “Con Marx alle porte. I 37 giorni della Fiat”, instant book pubblicato al tempo dalle Nuove edizioni internazionali (quelle di Bandiera Rossa), o vedere film come “Senza chiedere permesso” di Pietro Perotti e Pier Milanese, materiali straordinari sulla lotta di classe a Mirafiori, fuori e dentro la fabbrica, tra il luglio del ’69 e l’autunno del 1980.

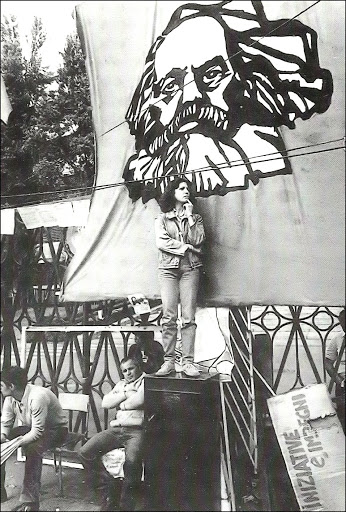

Molte immagini provengono dalla cinematografia militante di quegli anni, ma il cuore di questo documento audiovisivo è dato dalle immagini “rubate” dallo stesso Perotti alle manifestazioni operaie e ai cancelli dello stabilimento Fiat con una piccola cinepresa portatile. I cortei interni, le perquisizioni dei guardiani alle porte, i volantinaggi, i fuochi dei picchetti, gli studenti con i giornali dell’estrema sinistra, il blocco della produzione, gli scioperi spontanei: tutto è documentato con un ritmo serrato e la voce di Pietro Perotti. E’ di Perotti il grande ritratto di Marx appeso alle porte della palazzina di Mirafiori nell’ultima battaglia degli operai della città-fabbrica.

“I capi sono stati affluire da tutta Italia. In realtà non sono più di 10 – 12.000 (questa anche la prima cifra ufficiale della prefettura). Il corteo ha un carattere decisamente reazionario e antioperaio […] Nel pomeriggio, incontro Fiat-sindacati. Alle 22,30 la segreteria CGIL-CISL–UIL e la FLM vanno «all’accertamento dell’ipotesi conclusiva». Tre ore di corteo di 12.000 capi sembrano valere di più per Lama, Carniti e Benvenuto, di 35 giorni di lotta di 100mila operai e di milioni di lavoratori scesi in piazza al loro fianco in tutta Italia […] All’alba (giorno successivo) l’apparato del PCI è mobilitato ai cancelli per convincere i suoi militanti che bisogna accettarla”. «La marcia dei 40.000, che nel 1980 segnò i destini della lotta dei 35 giorni alla Fiat si sarebbe potuta fermare, non farla neanche partire».

Questo sostiene Pietro Perotti nel film ma gli operai della fabbrica avrebbero dovuto fare quello che avevano sempre saputo fare: occupare le strade e la città. Ma in quel momento, una volta allontanati dalle officine, con gli arresti o i licenziamenti, tutti coloro che avevano guidato le lotte, i reparti non reagirono più allo stesso modo. La stanchezza e la sfiducia presero il posto del coraggio, della sfida e della lotta. Il tutto con sapiente regia del sindacato e del Pci che a Torino veniva diretto da due figuri che anche le generazioni successive avrebbero imparato a conoscere, Piero Fassino e Giuliano Ferrara.

I 61 licenziati del ’79

Torniamo ai 61: la motivazione era generica e uguale per tutti, contestava «un comportamento consistente nell’aver fornito prestazioni di lavoro non rispondenti ai principi della diligenza, correttezza e buona fede e nell’aver costantemente manifestato comportamenti non consoni ai principi della civile convivenza nei luoghi di lavoro». In due parole: erano avanguardie di fabbrica e la Fiat li voleva fuori a tutti i costi. La litania era la stessa da anni ed era l’insinuazione che fossero terroristi o fiancheggiatori o troppo combattivi, per Agnelli e Romiti era lo stesso, era la vendetta per il biennio rosso di dieci anni prima che l’avvocato definiva la «grande sarabanda». L’equazione conflitto=violenza=terrorismo venne smentita perfino dalle indagini della magistratura (solo 4 dei 61 erano in collegamento con l’armatismo) e lo stesso Giorgio Amendola, capo della destra del Pci, usò parole che avremmo sentito spesso contro i movimenti sociali e territoriali: «Chi può negare che vi sia un rapporto diretto tra la violenza in fabbrica e il terrore? E perché il sindacato, i comunisti non hanno parlato, denunciato in tempo quello che oggi viene rivelato?»; puntò poi il dito contro determinati metodi di lotta, giudicati troppo violenti: «occupazioni stradali, cortei intimidatori, distruzioni vandaliche di macchine e negozi, stazioni occupate, autostrade ostruite, blocco degli aeroporti» .

Scrisse all’epoca Loris Campetti sul «Manifesto» del 16 ottobre 1979: «Tra le forze di sinistra e dentro il sindacato, si fa più attenzione a come denunciare le forme di violenza in fabbrica che non a respingere i licenziamenti. Troppi hanno paura di sporcarsi le mani con i licenziati: si fanno i distinguo, si parla solo di difesa legale da parte di un collegio di avvocati del sindacato. Il PCI accusa il sindacato di porre resistenze nelle iniziative contro il terrorismo e richiama i suoi quadri a rientrare nei ranghi»: soprattutto quelli che erano impegnati nelle strutture della FLM».

Più tardi si sarebbe saputo, scrivono De Amicis e Giachetti, per ammissione dei protagonisti, che la direzione Fiat aveva preparato da tempo la sua mossa e aveva avvisato i sindacati: «prima di dare il via a quel provvedimento avvertimmo i capi dei sindacati», ricordava Cesare Romiti, e le segreterie dei principali partiti. Durante quella riunione Umberto Agnelli avvertì «che le condizioni dell’azienda [rendevano] imperativa una risposta energica», gli interlocutori ne presero atto, non opposero alcuna obiezione se non la «preoccupazione per la reazione che un provvedimento sensazionale» poteva provocare e consigliarono la «Fiat di presentare circostanziate denunce alla magistratura».

L’attacco del settembre ’80

Con questa sconfitta inizierà il nuovo anno, segnato dalla crisi mondiale dell’auto e dal pressing della Fiat su governo e sindacati per la svalutazione della lira e la riduzione degli occupati per far fronte alla crisi e alla concorrenza aggressiva dei giapponesi.

«Una cosa era chiara, il pennello lo teneva in mano la Fiat, ma l’esito della pittura non era scontato in partenza. Dipendeva da variabili quali: gli oggettivi rapporti di forza tra le classi, il livello di organizzazione e di coscienza di classe degli operai, la reazione e l’impostazione delle organizzazioni di massa del movimento operaio (sindacati e partiti politici), i rapporti di forza all’interno del movimento operaio tra apparati burocratici e l’avanguardia più cosciente della classe, quella che si era formata nell’ultimo decennio delle lotte e, infine, la possibilità o meno di avviare un processo di costruzione di una direzione alternativa a quelle esistenti.

Il 5 settembre del 1980 il responsabile delle relazioni industriali Fiat, Cesare Annibaldi, dichiarava: «Adottando i sistemi praticati in queste settimane dai nostri concorrenti, la Fiat auto, per adeguare il personale alla diminuita produzione, dovrebbe licenziare 24 mila persone, di cui poco più di duemila impiegati». Subito la FLM affermò la sua contrarietà ai licenziamenti e anche a qualsiasi forma di mobilità esterna agli stabilimenti, perché nelle difficili condizioni del mercato del lavoro piemontese, questa poteva solo significare il mascheramento dei licenziamenti. In alternativa propose la mobilità interna, il blocco del turnover e il ricorso ai prepensionamenti, la cassa integrazione a rotazione, e non a zero ore. Scarse le possibilità di trattativa, che difatti si interruppero subito e la Fiat decise unilateralmente il licenziamento di 14.469 dipendenti. L’indomani, 12 settembre 1980, cosi titolava «Il manifesto»: Fiat: scatta la procedura per 14.469 nomi di licenziati. Mirafiori diventa “il centro del mondo”. Ai cancelli il ritratto del vecchio Marx. Nella noia romana consultazioni tra sindacato, sinistre e governo.

Ritornò in scena la classe, quella concreta, fatta di relazioni, soggettività singole e collettive, rapporti di amicizia e di stima consolidati in anni di lotte. Gli stabilimenti Fiat tornarono ad essere com’erano stati nel corso dell’autunno caldo del 1969. Le modalità di lotta e di partecipazione, le rivendicazioni, il tipo di organizzazione della classe, si riproposero poggiando sull’esperienza consolidata nelle lotte operaie del 1969 e degli anni immediatamente seguenti. Lo raccontavano bene le cronache quotidiane dei giornali di quel periodo e anche i film e libri pubblicati in seguito.

Con Marx alle porte

Un accavallarsi di scioperi, cortei, manifestazioni. La fiumana dei turni che si ammassava ai cancelli e discuteva in assemblee improvvisate con lo sfondo coperto dai rossi striscioni dei consigli di fabbrica. Netto il rifiuto dei licenziamenti, accesa la discussione sulle forme più adeguate di lotta da adottare. Forte la presenza dei sindacalisti FLM e dei delegati, accanto a quella dei partiti di sinistra, in particolare il PCI, poi Pdup, Lega comunista rivoluzionaria, Democrazia proletaria, collettivi operai. Vivo l’interesse e il riferimento alla lotta in corso a Danzica degli operai polacchi. Alcune richieste e rappresentazioni simboliche, emerse in quei giorni, traevano spunto da essa. Così subito s’invocava che le trattative tra sindacati, governo e padronato, si svolgessero a Torino e fossero pubbliche. A differenza di Danzica sui cancelli di Mirafiori venne posta non l’immagine della madonna, ma il ritratto di Marx stilizzato dall’operaio Pietro Perotti, lì portato e affisso da un corteo proveniente dalle Presse. Suoni di tamburi di latta annunciavano i cortei operai. Era tutto un brulicare di tute blu. Alcune di loro, appollaiate in alto sui cancelli, innalzavano una bandiera con sopra scritto qualcosa di inaudito, almeno nei paesi occidentali dopo la Seconda guerra mondiale: «Proletari di tutto il mondo unitevi». Le assemblee si scioglievano e si ricomponevano, gli scioperi di poche ore proclamati dalla FLM erano prolungati dai lavoratori. Erano nella maggior parte azioni partite spontaneamente, che trovavano consenso in stati d’animo esasperati, tali che quasi nessuno si tirava indietro. Cortei improvvisati percorrevano le vie attorno agli stabilimenti, s’incrociavano e si univano con quelli, altrettanto improvvisati, di lavoratori che uscivano dai loro reparti o che raggiungevano Mirafiori provenienti da altri stabilimenti. Poi cominciarono a spingersi verso il centro della città con striscioni e stendardi, accompagnati dal rullare dei tamburi, l’effige di Marx sempre più riprodotta e diffusa. Raggiungevano le sedi istituzionali, la Regione, la Prefettura, si dirigevano alla sede della RAI per chiedere un’informazione corretta ai redattori dei telegiornali.

In questo processo di avvio tumultuoso e spontaneo della classe emerse una novità: la partecipazione e il ruolo delle donne. In una fabbrica che fino allora era stata soprattutto un universo a stragrande maggioranza maschile, le ultime assunzioni avevano portato negli stabilimenti un 65% di forza lavoro femminile. Erano potute entrare in fabbrica grazie alla parificazione tra uomini e donne conquistata con la legge 906, alla democratizzazione del collocamento e alla chiamata numerica al lavoro. Furono in prima fila negli scioperi e nei cortei, nelle assemblee ma erano scarsamente rappresentate «negli organismi di fabbrica, gestiti solo dai delegati maschi, come maschi erano i gruppi dirigenti sindacali».

La mobilitazione cominciò a coordinarsi attorno ai delegati dei vari reparti, al consiglio, detto “Consiglione”, di tutti i delegati, alla FLM, mentre le delegazioni dei sindacati confederali e della FLM trattavano a Roma col governo e la direzione Fiat. Ma stavolta a volere tutto e subito erano gli Agnelli e non avevano intenzione nemmeno di dare briciole a chi era disposto a sottomettersi. Il solito Amendola corse al capezzale del vincitore: «Non si può pensare alla meccanizzazione, all’automazione senza accet¬tare la riduzione del numero degli operai occupati per giungere ad una determinata produzione – riduzione certo concordata, non imposta dal padrone, ma non rifiutata a priori dal sindacato».

La linea della FLM si attestò sul rifiuto dei licenziamenti e della mobilità esterna, proponendo in alternativa la cassa integrazione a rotazione dei dipendenti in esubero. Cesare Del Piano, segretario della CISL, in una dichiarazione pubblica di quei giorni, fu l’unico a adombrare la possibilità della riduzione dell’orario di lavoro nella soluzione del caso Fiat. Nessun altro settore significativo del mondo sindacale o della sinistra riprese tale proposta ad eccezione della LCR la cui parola d’ordine era 35 ore a parità di salario.

Il 27 settembre cadde il governo Cossiga; subito la Fiat bloccò la procedura dei licenziamenti e Cesare Romiti, amministratore delegato, annunciò la messa in cassa integrazione a zero ore per 23.000 lavoratori a partire dal 6 ottobre. Appena furono pubblicati i primi elenchi dei nominativi per la messa in cassa integrazione fu chiaro che i cosiddetti “esuberi” erano individuati per decapitare una generazione operaia, quella dei consigli, quella più attenta al controllo operaio in fabbrica. Come risposta alle liste di “proscrizione”, il Consiglio di fabbrica di Mirafiori approvò una mozione che diede il via al presidio di tutti i cancelli e chiese alle confederazioni di proclamare uno sciopero generale.

Dai primi giorni di ottobre davanti agli stabilimenti FIAT, si animò una nuova realtà sociale: il “popolo dei cancelli”, gruppi folti di operai che sorvegliavano tutte le porte d’entrata giorno e notte. Fu questa secondo molti un’opzione inevitabile, assieme a quella dell’occupazione degli stabilimenti, più volte discussa, ma poi presto abbandonata, perché continuare con gli scioperi articolati, senza bloccare del tutto la produzione, significava accettare di fatto l’allontanamento dei 23 mila e indebolire la lotta e di conseguenza le trattative, visto che tra quelli vi era il fior fiore dei delegati e delle avanguardie più combattive. Su questo punto emersero anche valutazioni contrastanti nel PCI. Mentre Enrico Berlinguer in un comizio davanti alla porta principale di Mirafiori, alla precisa domanda di un delegato, Liberato Norcia, se il partito comunista avrebbe appoggiato l’eventuale occupazione della fabbrica, rispose che se questo fosse accaduto il partito si sarebbe schierato coi lavoratori, la federazione torinese e la parte moderata del partito guardava invece con interesse a una soluzione del problema che, nei fatti, accettava la messa in cassa integrazione dei 23 mila avanzata da Romiti.

Quanti, e soprattutto, chi erano i “40mila”

E veniamo ai cosiddetti 40mila, sempre saccheggiando il saggio di Giachetti e De Amicis.

Il punto di svolta di questa lunghissima vicenda fu messo in scena il 14 ottobre. Per quel giorno, il trentacinquesimo di quella lotta, era stata organizzata un’assemblea in un teatro torinese da parte di un’associazione di quadri intermedi dell’azienda, guidata da Luigi Arisio e fortemente sponsorizzata e sostenuta dall’azienda, come ha raccontato Carlo Callieri, all’epoca dei fatti ai vertici del management della Fiat, a cui si deve l’idea di trasformare la manifestazione al chiuso in un corteo nelle vie del centro della città. L’intenzione assumeva un valore altamente simbolico perché in quel modo si voleva “conquistare”, anche su un terreno mediatico, quel teatro che fino a qualche giorno prima era stato per le lotte operaie lo spazio urbano, il centro, verso cui convergevano tradizionalmente dalle periferie cittadine i cortei, in un’onda lunga che partiva dall’autunno caldo e che per molti aspetti sembrava rivivere durante quelle settimane. La marcia dei capi assunse pertanto anche sul piano visivo un carattere di aperta contrapposizione con le manifestazioni operaie: il colore e la ritualità del corteo operaio, fatto di tamburi battuti, di slogan gridati a viva voce, di cartelli improvvisati, si ribaltava nel silenzio grigio di chi sfilava dietro la parola d’ordine “FLM non ci rappresenti”, con in mano cartelli antisindacali fatti in serie.

L’inversione dei ruoli tra il protagonismo operaio che aveva attraversato il lungo decennio operaio ed il mutismo di chi, in prevalenza capi ed intermedi, lo aveva da sempre mal sopportato, risultava ancora più plateale perché cinque giorni prima, il 10 ottobre, una manifestazione convocata nella centrale piazza San Carlo in occasione dello sciopero generale era stata frettolosamente spostata a Mirafiori, davanti alla palazzina degli impiegati, per timore che si ripetesse il tentativo minaccioso della sfilata organizzata da capi ed intermedi il giorno precedente davanti allo stabilimento di Rivalta. Il rovesciamento simbolico era tale che i presidi, che resistevano dall’inizio della vertenza davanti ai cancelli, finivano per assumere il volto dell’ultima trincea, in un arroccamento a difesa delle casematte. Al di là della battaglia sulle cifre, a sfilare coi capi, logorati da un decennio di egemonia operaia, fu anche la componente collaborativa di lavoratori subalterni che una inchiesta del Cespe sulla classe avrebbe individuato qualche tempo dopo.

La contrapposizione capi-operai aveva anche un sapore “etnico” con le tute blu in maggioranza meridionali e i capi più “sabaudi”.

All’annuncio dell’iniziativa la FLM chiese di poter intervenire all’assemblea, ricevendo uno scontato diniego, dopo il quale il sindacato rimase fermo aspettando gli eventi. Né dopo la marcia pensò ad iniziative di risposta, in un vuoto d’azione non giustificabile con il problema reale di non drammatizzare ulteriormente lo scontro. Lo sbotto velleitario di Carniti alla notizia che arrivava da Torino: «Domani vi porto in piazza cinquecentomila persone» rimase tale; Lama non ebbe altro pensiero che quello di chiudere al più presto la vertenza, chiedendo alla controparte, nella persona di Romiti, di stilare il testo dell’accordo, come se quella marcia – glielo rimproverò un delegato di Mirafiori presente nella delegazione delle trattative – contasse più dei 35 giorni di resistenza operaia.

Lo scontro era stato lungo. Secondo Rocco Papandrea, delegato delle Meccaniche Mirafiori, la Fiat arrivò alla fine con l’acqua alla gola. «I lavoratori avrebbero potuto resistere ancora, furono invece bruciati da come il sindacato gestì la fine della vertenza. L’apparato sindacale aveva cominciato a frenare, si stava mettendo di traverso, a cominciare dal rifiuto di rispondere adeguatamente alla prevista manifestazione dei capi che era in procinto di tenersi a Torino».

Così uno di loro ricordò quella giornata: «I capi che inizialmente si radunarono in assemblea al Teatro Nuovo erano pochi, 2-3 mila, e molto impauriti. Quando uscirono cominciarono ad aggregare gente che era venuta a vedere. Il corteo s’ingrossò fino a 4-5 mila persone». Quando giunsero al centro della città in via Roma «col cavolo che erano quarantamila, al massimo 12-13 mila, non molto di più. Infatti, il Gazzettino regionale di mezzogiorno parlò di ventimila persone, La «Stampa Sera» di 25.000. Poi «La Stampa» del giorno dopo sparò 30.000 e «Repubblica» 40.000. Fu una cifra gonfiata, manovrata ad arte».

Il mattino dopo la “marcia dei 40 mila” molti lavoratori andarono ai picchetti, secondo alcune fonti non per entrare, ma perché avevano capito che la situazione si faceva difficile, precipitava. Nel frattempo era giunta la notizia del raggiunto accordo. Il pomeriggio si riunì il Consiglio dei delegati della Fiat Mirafiori al cinema Smeraldo con la partecipazione di tutto lo stato maggiore sindacale: Lama, Carniti, Benvenuto, Trentin, Garavini, Marini e i dirigenti della FLM. Il clima era “caldissimo”, molti intervennero a criticare la proposta d’accordo, tutti accolti da calorosi applausi. Si discusse a lungo, molte le bordate di fischi verso i dirigenti sindacali, i quali ad un certo punto abbandonarono la sala dichiarando «non valido» il “Consiglione”. Ma l’assemblea non finì lì, come sembrerebbe da alcune ricostruzioni, i delegati restarono. Rocco Papandrea, militante della Lcr oltre che delegato, propose di mettere ai voti una mozione che rifiutava l’ipotesi di accordo. Si discusse per mezz’ora circa, poi la mozione passò praticamente all’unanimità. Più in là di questo non si andò. Esterrefatti e frastornati per l’abbandono dell’assemblea dei dirigenti sindacali, i delegati del Consiglione non furono in grado di assumersi la responsabilità di continuare la lotta, non riuscirono in quel frangente ad essere «gruppo dirigente».

Il giorno seguente si svolsero varie assemblee coi lavoratori, ai quali fu chiesto di approvare il contratto. Le assemblee del mattino si espressero in stretta misura a favore, mentre quelle pomeridiane votarono a grande maggioranza contro.

“Il nemico marcia con i piedi nelle tue stesse scarpe”

Di fronte a quei risultati la FLM di Torino esitò, i dirigenti sindacali si riunirono quel giorno con i segretari per un esame complessivo ed al loro interno emersero molti dubbi. «La riunione avrebbe constatato il fatto che non esisterebbero le condizioni per andare a firmare un accordo, dopo la brusca virata della consultazione pomeridiana», scrisse a caldo un giornalista su L’Unità. Ma fu un istante: CGIL, CISL e UIL avevano optato per l’approvazione dell’accordo e la FLM si adeguò.

Il modo d’agire di quella classe operaia si era fatto forte dell’esperienza acquisita nelle lotte dell’autunno caldo del 1969: premere a fondo e con decisione sui sindacati e sulle direzioni per costringerle a cambiare la linea rivendicativa o a tenerla senza cedere a compromessi. Una esperienza che aveva dato dei risultati, ma che questa volta non funzionò. In altri momenti una resistenza come quella, un dissenso come quello che si manifestò nel Consiglione e nelle assemblee, li avrebbe costretti a indietreggiare. Ora non più.

Di fronte a questo atteggiamento risoluto il “movimento dei cancelli”, che non aveva costruito, né prima né in quel frangente, strumenti organizzativi e di coordinamento alternativi a quelli sindacali, non trovò la forza «per ribaltare l’accordo, né tanto meno di gestire la situazione che si sarebbe creata scegliendo di proseguire la lotta. Non esisteva nessuna organizzazione che potesse assumersi un compito di questo tipo, contro il parere nazionale dei sindacati e dei partiti».

La sconfitta subita dai lavoratori con la firma dell’accordo, che prevedeva la messa in cassa integrazione a zero ore, rappresentò la fine di un’epoca della storia del sindacato, quello conflittuale e antagonista degli anni Settanta. Se quel decennio era passato alla storia come gli anni della democrazia dei consigli, gli anni Ottanta segnarono il ritorno del comando verticistico delle direzioni sindacali, con conseguente diminuzione della democrazia interna e il venir meno del peso della rappresentanza.

Negli anni Ottanta la legittimazione i sindacati iniziarono sempre più a cercarla nelle istituzioni e nell’impresa – ricordano i due storici nell’epilogo del saggio – come se fosse loro conferita dallo Stato o dal riconoscimento dell’azienda, invece che dai lavoratori. Questo tipo di riconoscimento istituzionale richiedeva la partecipazione cogestiva e concertativa ai progetti di gestione e di ristrutturazione capitalistica. E questo non si poteva fare finché nel sindacato dominava un’anima antagonista. Essa andava sostituita con quella contrattualista, ha scritto Piero Fassino; questo comportava una revisione profonda degli obiettivi, alcuni andavano abbandonati altri introdotti: «competitività, produttività», «adeguamento di diritti e condizioni di lavoro all’evoluzione della struttura produttiva e dei mercati», «part-time, mobilità interna e esterna»; lungo questo percorso, intrapreso allora, prosegue il nostro, si dovette ancora superare il difficile scoglio rappresentato dallo scontro sulla scala mobile del 1984; superato quell’ultimo intoppo – concludeva l’ex dirigente Pci – il travaglio sindacale, apertosi sulla fine degli anni Settanta, finalmente giungeva a termine con la concertazione e l’accordo del 23 luglio 1993.

Intanto, dei 102.508 dipendenti che ancora nel 1979 costituivano l’organico della Fiat Auto in Piemonte, nel 1984 ne restavano 55.398. Alle iniziali 23 mila espulsioni, infatti, se ne aggiunsero altre, fino a determinare un saldo negativo di circa 50 mila posti di lavoro perduti: con essi scomparve pressoché in modo totale la generazione di delegati e avanguardie operaie sulla quale si era retto dal 1969 l’esercizio del controllo operaio e sindacale all’interno degli stabilimenti.

15 Ottobre 2020

17 Ott 2020

17 Ott 2020

Posted by Iskra

Posted by Iskra